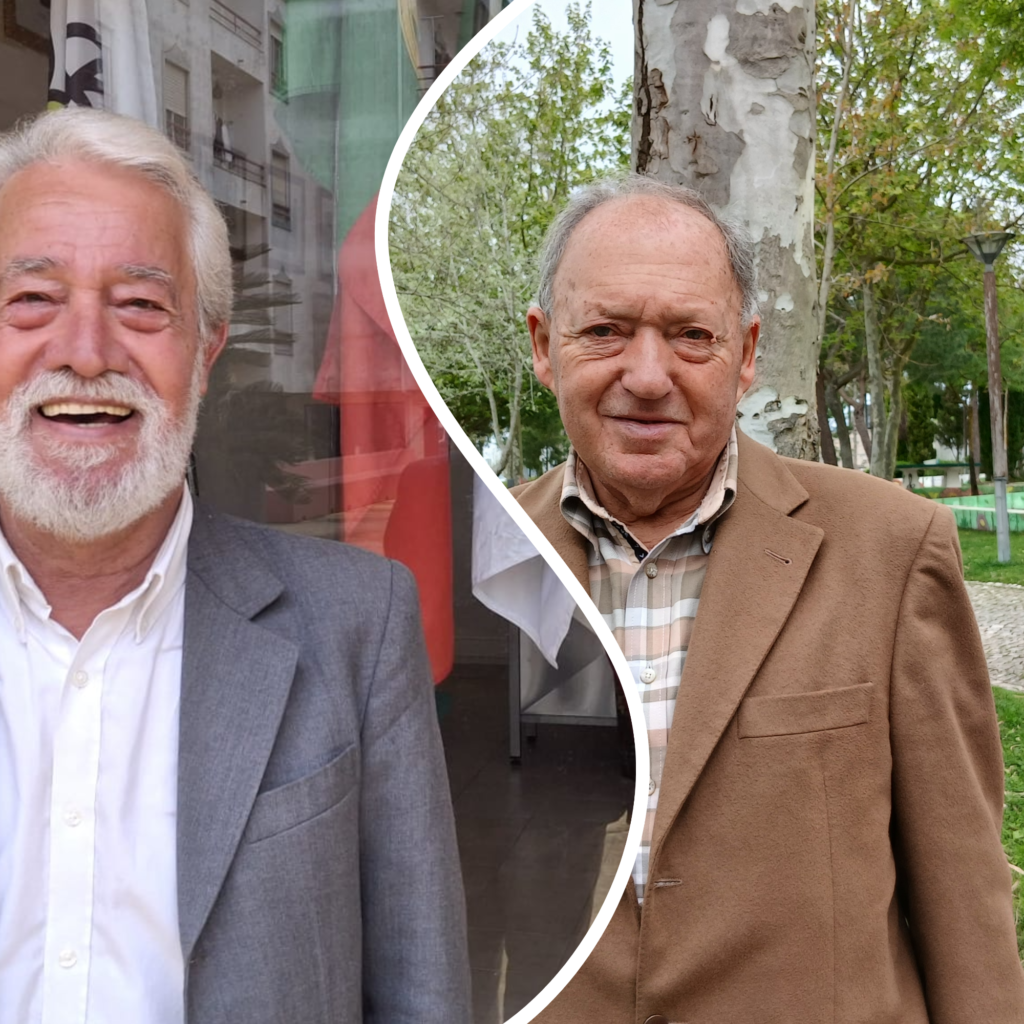

Com 76 anos de idade, António Dinis diz que nunca foi menino, apenas criança e adulto, porque aos 10 anos começou a trabalhar na loja de ferramentas de Biencard Cruz. Viveu desde sempre em Almargem no concelho do Sobral, exceto quando foi para o serviço militar na Guiné-Bissau e ainda hoje vive aterrorizado por muitas das lembranças que a guerra lhe deixou para sempre cravadas na memória. Tal como outros cidadãos do concelho de Sobral de Monte Agraço é uma das vozes que podemos ouvir sobre as memórias do 25 de Abril num documentário produzido pelo projeto Memória Imaterial – “Conversar Abril na 1ª Pessoa” já disponível online em parceria com o município de Sobral de Monte Agraço.

Aos 12 anos foi inscrito na Segurança Social porque “o trabalho infantil era necessário”. Com 21 anos teve de ir para a guerra, já casado e com uma filha de três anos. “Foi o pior período da minha vida”, conta. Ainda hoje é acompanhado por uma psicóloga e por uma psiquiatra. Esteve apenas dois anos na guerra, mas o stress pós-traumático ficou para o resto da vida. Ao ponto de naqueles primeiros tempos nem conseguir ouvir o som de uma porta de frigorífico a ser fechada com mais força.

Quando jovem, a pobreza do país era gritante. Filho de operário, recorda que também foi cedo que ganhou consciência política. Nos anos 80 fez parte da Junta de Santo Quintino. “Tínhamos um país muito pobre, como é evidente. As pessoas não ganhavam para comer. Lembro-me que o meu pai chegou a ganhar 12 escudos por dia, depois 30. Eu com 17 anos, ganhava 70 escudos por dia. Era mecânico de automóveis, e ele fazia facas nas cutelarias”, recorda. Gostava de ter sido engenheiro mecânico, mas a família não tinha rendimentos suficientes para o mandar estudar para fora do concelho. Mas também guarda boas recordações daqueles tempos, “quando havia mais solidariedade entre as pessoas do Sobral”. Contudo diz que esse sentimento de comunidade ainda persiste nos dias de hoje.

Na Guiné-Bissau esteve 22 meses (entre 70 e 72), e o cenário era de horrores. Do tamanho do “nosso Alentejo” foi onde a guerra colonial “se tornou mais dura”, acredita. Integrou um pelotão de reconhecimento Fox que estacionou na cidade de Gadamael Porto, “um dos piores locais da guerra”. “Vi mortos, e granadas a rebentar a quatro metros de distância. Eu era dos mais medrosos e gritava muito pela minha filha. O meu melhor amigo encostou-me uma espingarda à cabeça e disse que me dava um tiro se eu não me calasse, porque estava a pôr aquilo tudo em polvorosa”.

Houve um dia na guerra que lhe ficou na memória pelos contornos sangrentos que presenciou – “Nesse dia começámos debaixo de fogo às 10 horas da noite, porque os ataques eram sempre de noite, e nesse dia acabaram às 5 horas da manhã. Morreu um moço de Faro. Foram uns quantos para o hospital. Foi uma noite completamente negra.” Assegura que nunca matou ninguém na guerra, porque todos os tiros que deu “foram para o ar” e nunca viu “cair nenhum helicóptero”.

“Nunca encontrei ninguém para matar e os guineenses não mereciam ser mortos. Eu já tinha umas certas luzes de política para saber que aquilo não era correto. Os guineenses eram uma gente maravilhosa. Havia 21 etnias naquele país e todas se davam bem.

António Dinis gostava de um dia voltar a Gadamael Porto, apesar das memórias. Concorda que podia ser uma forma de encontrar alguma paz com o seu passado. Conta que o povo era incrível e que recentemente pôs na internet uma fotografia que tinha de uma “pretinha ao colo”. “O meu filho até julgava que era uma irmã desconhecida, mas era apenas uma menina que gostava muito da gente lá na tropa”. Muitos jovens portugueses foram enviados para uma guerra que não queriam e na antecâmara da Liberdade, daqueles primeiros anos da década de 70, o sentimento de desafio ao regime era cada vez maior – “Tinha um colega lá na tropa que cantava músicas do Zeca Afonso”.

Hoje as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza deixam-no transtornado. São as feridas do período na Guiné a reabrirem. “Tenho pesadelos com estas guerras, no outro dia sonhei que estava a matar crianças com uma metralhadora. Foi horrível. Acordei a chorar. A minha mulher sabe sempre o que se está a passar comigo, e não pergunta nada, porque sabe que prefiro ficar calado”. Os foguetes que são lançados nas festas do concelho também mexem consigo até hoje, devido à sua condição de saúde. Apenas começou a ser seguido 15 anos depois de ter regressado da guerra.

Ainda hoje não ultrapassou os traumas. Quando vai às consultas de psicologia vem de alma cheia, mas passados uns dias, as tristezas voltam ao seu coração. Já passou por cinco médicos. Um até lhe sugeriu que escrevesse o que sentia. Fê-lo, mas acabou por rasgar os papéis. “Sempre tive médicos espetaculares, à exceção de uma que apenas sabia perguntar se os comprimidos já tinham acabado. Só servia para passar receitas”.

Viveu o 25 de Abril em Angola. Na altura estava a trabalhar na Companhia dos Diamantes, e nas ruas foi uma festa. Pediu logo férias no emprego para vir a Portugal, mas nunca mais regressou a Angola. Colegas seus angolanos ficaram com pena – “Eu andava no meio do mato com mais seis pretos comigo, na equipa, e eles diziam-me assim: Tu vais, mas já não vens mais. Estás a enganar-nos. Sabemos que não vens mais”. Angolanos e portugueses que ali trabalhavam festejaram juntos a Revolução- “Havia uma parte na empresa onde eles não podiam entrar. Eu não concordava com isso. Então retirámos os taipais todos e pretos e brancos festejámos todos”.

Passou por várias indústrias onde foi delegado sindical

De regresso a Portugal torna-se militante do PCP, após o ataque de Spínola ao Ralis. Na política apenas exerceu a função de secretário da junta de S. Quintino entre 80 e 84. Mas foi delegado sindical em diversas ocasiões nas fábricas por onde passou, refinarias, centrais elétricas, cimenteiras. Até 2001, organizou jantares de ex-colegas da tropa. Entretanto, e com o passar dos anos, alguns foram falecendo. Apesar de apenas ter convivido com esses camaradas durante s dois anos, o laço que os une é muito forte e é sempre com grande comoção quando liga para a casa de algum deles e as respetivas viúvas dão as más notícias. O Estado na sua opinião não tem reconhecido estes homens que um dia lutaram pelo país, pois o que lhes dá não passa de “um subsídio que é muito escasso”.

Apesar do passado pesado que tem diz que é um homem de bem com a vida – “Sinto-me muito privilegiado por ter chegado aqui, por ver que as pessoas gostam de mim. Com certeza que faço por merecer isso”. Há pequenas coisas no dia a dia que o preenchem como os bons dias dos miúdos que jogam à bola junto à associação de reformados da qual é um dos dirigentes, ou a moça que um destes dias o ajudou a levantar-se do chão depois de ter escorregado. “Gostava de a reencontrar para lhe agradecer”.

João Coelho fez parte da comissão administrativa da Câmara e recorda os anos antes da Revolução

Com 79 anos, João Coelho, também começou cedo a trabalhar, igualmente na loja de Biencard Cruz, no escritório. As suas principais recordações são de uns Casais de Santo Quintino muito pobres. Ainda hoje aí vive. “Não tínhamos nada, nem água, nem esgotos. Nos funerais, os corpos eram transportados às costas dos animais, porque não chegava à minha aldeia uma única viatura. Acho que só abriram a primeira estrada mais ou menos na altura em que nasci”.

Foi com muita pena que aos 11 anos não seguiu para o liceu. Ainda chegou a fazer a admissão ao Liceu Camões e com boa nota, mas não chegou a frequentar aquele estabelecimento de ensino. “Mesmo assim não foi mau, porque fazia trabalho de escritório, mais uns ‘recadecos’ aqui e ali, não era na agricultura que era mais dura”. A família não tinha posses para pagar os estudos em Lisboa ou em Torres Vedras. Até se reformar só teve um emprego, exceto durante um ano em que trabalhou num restaurante em Loures, mais o tempo da guerra, dois anos em Moçambique.

Em jovem já se considerava politizado. O próprio patrão tinha uma costela oposicionista ao regime, e na memória de João Coelho ainda está a campanha de Humberto Delgado de 1958, e daquele sopro de esperança efémero que abanou a ditadura. “Nunca fui preso, nem vivi na clandestinidade, mas procurei ter algum conhecimento político, falar dentro daquilo que era possível, comentar com pessoas, e, portanto, elucidar um bocadinho as quem estava à minha volta para as questões da falta de liberdade, mas dentro da máxima privacidade possível”. À espreita podia estar sempre um denunciador da PIDE.

De 67 a 69 vai para a guerra colonial em Moçambique, onde cumpre funções administrativas, como operador de cripto. A sua função era intercetar e descodificar mensagens do inimigo via rádio, principalmente. Integrou a Companhia de Caçadores 1669.

Ao contrário de outros não enfrentou as dificuldades da guerra da mesma maneira, porque não combatia no terreno. “Tive sorte e mais sorte ainda, quando no dia em que nosso aquartelamento foi atacado, tinha ido ao hospital. Dois colegas meus foram mortos”.

Em 1969 quando regressa estavam em marcha as eleições legislativas numa tentativa do Poder dar-se ares de democrático. Concorreram quatro movimentos, a União Nacional que representava o regime; a Comissão Eleitoral Monárquica; a Comissão Democrática Eleitoral (CDE) e a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD). A penúltima foi uma espécie de embrião do Partido Comunista e a última do Partido Socialista, de Mário Soares. Obviamente que ganhou o partido do regime numas eleições com resultados falseados.

Jantares comemorativos do 5 de Outubro eram mal vistos pelo regime

“Naqueles anos, já notava que o Estado Novo não tinha a força de antes, mas de qualquer maneira ainda existia a PIDE, com toda aquela força bruta, como se costuma dizer. A partir dessa altura em que vim da tropa, participei em jantares comemorativos da Implantação da República no 5 de Outubro, que se realizavam sempre, através do Dr. Teófilo Carvalho Santos, que mais tarde veio ser Presidente da Assembleia da República. Aconteciam em Alenquer, ou no Carregado, ou Azambuja.” Jantares esses que o Estado Novo não via com bons olhos, porquanto acabavam por enaltecer a Primeira República. Um ano antes da Revolução era mais do que evidente que o Governo não conseguia calar toda a gente.

Durante uma sessão de esclarecimento que a CDE promoveu no Sobral, João Coelho teve de pedir autorização à Câmara Municipal e ao seu presidente à época, Francisco Máximo. Realizou-se perto do local onde é hoje a Praça de Touros. O ato tinha em vista as eleições de 73. Desde logo foi instruído que não podia falar do regime, e que os candidatos só podiam apresentar as suas ideias, mas sem criticar o Governo. A casa encheu para ouvir quem de uma forma ou de outra estava a desafiar o regime. Ainda houve um dos oradores que era também candidato que queria ler um poema, mas foi proibido. Cá fora estavam quatro jipes “cheios de guardas lá dentro”.

No 25 de Abril o patrão deu folga

Já o dia 25 de abril foi muito especial: “O meu patrão, que se entusiasmava pelas coisas da oposição, às 7 da manhã foi-me lá bater à porta. Ele acordava sempre muito cedo. Disse-me que naquele dia não era preciso ir trabalhar, porque havia uma Revolução em Lisboa. No dia 1º de Maio as ruas do Sobral encheram-se de gente de toda a parte do concelho. Fez-se uma sessão no correto a comunicar com as pessoas, numa grande festa de muita alegria”.

João Coelho, simpatizante do PS, ainda fez parte da comissão administrativa da Câmara. Foi vice-presidente, mas não seguiu a vida política. Foi o último a fechar a porta da Câmara antes das primeiras eleições livres. “Fiquei a dirigir a Câmara sozinho, a dada altura, porque os outros foram saindo”. Hoje a Câmara ainda é um dos poucos bastiões comunistas no país, mas o PS ainda ganhou as primeiras eleições autárquicas locais. Depois da Revolução o progresso chegou e trouxe a água canalizada, a luz elétrica e o saneamento básico às aldeias. “Hoje até a aldeia da Chã tem as festas da Luz, mas não são em honra de nenhuma santa, mas assinalam antes a eletrificação da aldeia nos anos 70, a primeira do concelho”